„Paracuellos“, ein Comic über den Hunger und die Brutalität des Franco-Regimes

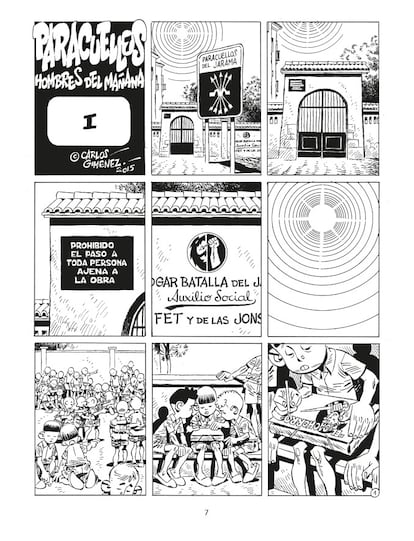

Als Carlos Giménez den ersten Paracuellos -Comic einreichte , seinen brutalen autobiografischen Roman über ein Internat der Nachkriegszeit, waren die Herausgeber des Magazins Mata Ratos nicht sonderlich erfreut. Es war 1976 und sich an den Schmerz, den Hunger und die Schläge der Nachkriegszeit zu erinnern, war damals sehr schwierig. Sie nahmen den zweiten Teil an, vor allem weil sie einige Seiten füllen mussten, sagten ihm jedoch, er solle keine weiteren bringen. Nachdem er ohne großen Erfolg an weitere Türen geklopft hatte, gelang es ihm, einen 18-seitigen Band bei einem Verlag zu veröffentlichen, der mit El Papus verbunden war , dem Humormagazin, das im selben Jahr Opfer eines faschistischen Angriffs wurde. Aber die Auflage war sehr gering und die Wirkung minimal. Der Erfolg kam unerwartet, nachdem der Comic die französischen Leser in seinen Bann zog und sich von dort nach Spanien verbreitete.

Mit 84 Jahren ist Carlos Giménez eine Legende der spanischen Literatur – er hat jeden wichtigen Preis gewonnen, den ein Cartoonist erhalten kann. Er weiß nicht einmal mehr, wie viele Comics er in seiner fast sieben Jahrzehnte währenden Karriere veröffentlicht hat (tatsächlich zeichnet er Comics, seit er das hungernde Kind der Nachkriegszeit war). Er verlässt sein Haus im Zentrum Madrids kaum, arbeitet aber unermüdlich weiter. So unterschiedliche Künstler wie Juan Marsé, Gonzalo Suárez und Guillermo del Toro, der sich in „Das Rückgrat des Teufels“ teilweise von seinen Comics inspirieren ließ, haben die Bedeutung der Paracuellos im spanischen Kollektivgedächtnis unterstrichen.

Zum 50. Jahrestag des ersten Comics hat Reservoir Books alle Bände von Paracuellos in einem einzigen Band veröffentlicht – einem wunderbaren, fast 600 Seiten starken, drei Kilo schweren und schwer zu transportierenden Werk. (Der Verlag musste die erste Ausgabe wegen fehlender Seiten zurückziehen und wird sie für alle Käufer durch ein neues Exemplar ersetzen. Die zweite Ausgabe erscheint am 30. Juli.) Der Verlag Reino de Cordelia veröffentlichte 2024 eine weitere Version von Paracuellos in Romanform für „Nicht-Comic-Leser“. In dieser Adaption werden die Panels zu Geschichten, obwohl sie reich illustriert ist.

Paracuellos ist eine gewaltige Reise durch die Erinnerungen an eine dunkle Zeit, in der es auch Einblicke in die Menschlichkeit gab. „Die Erinnerungen bleiben, immer weiter entfernt und mit der Zeit verwässert“, erklärt Carlos Giménez per E-Mail. „Manchmal fällt es mir schwer, die Erinnerung an das Erlebte von der Erinnerung an das Erzählte zu trennen. Was jedoch bleibt, ist die Genugtuung, trotz aller Schwierigkeiten erzählen zu können, wie diese falangistischen Schulen im Nachkriegsspanien aussahen.“

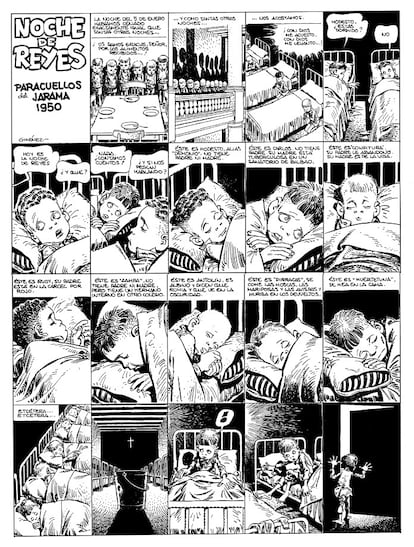

Eines der interessantesten Dinge beim Lesen aller Paracuellos hintereinander ist, wie im Laufe der Jahre die manchmal unerträglich brutale Härte der frühen Comics einem optimistischeren Menschenbild weicht, mit Menschen, die Kindern helfen, Mitleid mit ihnen haben und versuchen, die sie umgebende Gewalt zu stoppen. In einem der ersten Comics beschreibt er folgende Szene: „Der Falange-Ausbilder Mistrol schlug den Jungen Antonio Sánchez 72 Mal. Dies geschah 1948 im Haus von General Mola in Madrid. Antonio Sánchez war sieben Jahre alt und machte sich von den Schlägen nass.“ In einem der letzten erzählt er von Herrn Aurelio, dem Adoptivgroßvater von Giménez' Alter Ego Pablito, der, als er sieht, wie eine Lehrerin ein Kind mit einem Schuh schlägt, sie zur Rede stellt und schreit: „Du herzlose Frau! Schämst du dich! Schämst du dich nicht, diese armen Kinder zu schlagen, die keinen Vater und keine Mutter haben? Ich hoffe, ich sehe nie wieder, wie du ein Kind schlägst!“ Diese ganze Ausgabe ist ihm gewidmet, der im wirklichen Leben Evelio hieß und zu dem Giménez nie den Kontakt abbrach.

„Als ich anfing, diese Geschichten zu zeichnen, war ich mir nicht sicher, wie viele Seiten ich schreiben und veröffentlichen konnte. Ich beschloss, zunächst das zu erzählen, was ich für am wichtigsten und notwendigsten hielt, um es anzuprangern: Hunger, Durst, Angst, Religion, Missbrauch …“, erklärt Carlos Giménez. „Als ich dann mehr Papier hatte [die ersten Geschichten waren nur zwei Seiten lang] und die Möglichkeit einer Veröffentlichung bestand, erweiterte ich die Themen und nahm mir mehr Zeit, die Dinge differenzierter zu beschreiben. Aber es ist auch möglich, dass ich, wie Sie sagen, beim Erzählen dieser Geschichten meine schlechten Erinnerungen austrieb.“

Zu den Problemen, die er bei der Veröffentlichung seiner ersten Comics hatte, erinnert er sich: „In Spanien wollte sie niemand veröffentlichen. Ich vermute, das lag daran, dass sie als seltsam, unkommerziell und grausam galten … Man muss bedenken, dass es damals die Zeit der sogenannten „Destape“ (Enthüllung) war. Franco war gestorben, und die Zeitschriftenredakteure wollten Comics mit Humor – genau das Gegenteil von dem, was ich erzählen wollte. Doch die Herausgeber der französischen Zeitschriften Fluide Glacial, Gotlib und Diament stießen auf diese Seiten und interessierten sich dafür. Das war ziemlich bemerkenswert, denn sie führten ein Humormagazin. Nachdem die Franzosen sie veröffentlicht hatten und sie von Kritikern und Publikum dort angenommen und positiv bewertet wurden, wollten alle Herausgeber sie in Spanien veröffentlichen. Und seitdem wurden sie vielerorts veröffentlicht.“

Giménez wurde 1941 im Madrider Stadtteil Lavapiés geboren. Er verlor seinen Vater in jungen Jahren, und mit sechs Jahren erkrankte seine Mutter an Tuberkulose und konnte sich nicht mehr um ihn kümmern. Er kam in Sozialhilfeheime, die von der Falange und der Kirche kontrolliert wurden und Kindern ein Regime des Terrors und der Brutalität auferlegten. Acht Jahre verbrachte er in dem Heim, das der Serie ihren Titel gibt, Batalla del Jarama, im Madrider Ort Paracuellos. Dieses Eintauchen in die Gewalt des Faschismus prägte ihn mit der Sorge um die Fragilität der Demokratie, mit lebenslangen Freundschaften und der Fähigkeit, Alltagsprobleme zu relativieren. Doch auch etwas hat ihn tief geprägt: ein bedingungsloser Respekt vor gutem Essen.

Den Hunger hat er nie vergessen. Seine nächste autobiografische Geschichte, „Barrio“, beginnt, als er nach seiner Genesung in das Haus seiner Mutter zurückkehrt und zum ersten Mal Spiegeleier isst, die ultimative Delikatesse der Nachkriegszeit. „In den acht Jahren, die ich in diesen Heimen lebte, habe ich kein einziges Ei gegessen. Eier gab es in diesen Schulen nicht. Sie waren eines der vielen Dinge, die es nicht gab. Zum Glück ist diese schlimme Zeit vorbei. Ich hoffe, es passiert nie wieder“, bemerkt er.

Die weit verbreitete Gewalt gegen Kinder ist eines der Dinge, die beim Lesen von Paracuellos am meisten schockieren: Schläge, Drohungen, körperliche Züchtigung, ständige Brutalität ... Im Nachwort der Gesamtausgabe erklärt Giménez, dass diese Heime in Wirklichkeit ein Spiegelbild der spanischen Gesellschaft der 40er und 50er Jahre waren: „Es war völlig normal und alltäglich, dass Sergeanten Rekruten in den Kasernen schlugen, Lehrer Schüler in Schulen misshandelten, Offiziere und Eigentümer Lehrlinge in Werkstätten ohrfeigten und Ehemänner ihre Frauen und Eltern ihre Kinder zu Hause schlugen. Und ich werde nicht erwähnen, denn das ist allgemein bekannt, wie Häftlinge auf Polizeiwachen, Gefangene in Gefängnissen, arme Geisteskranke in Irrenanstalten oder rebellische Kinder in Besserungsanstalten behandelt wurden.“

Für alle, die die Gewalt der Franco-Diktatur verharmlosen wollen, spiegeln Giménez' Comics die erbarmungslose Realität eines Landes wider, das in Schande und Rache versunken ist. Der erste Paracuellos -Comic fasst perfekt zusammen, was der Comiczeichner vermitteln möchte: Seine Geschichten sind real und werden gleichzeitig zu einer Metapher für das, was in einem ganzen Land geschieht. Zwei hungernde Kinder fliehen, durchwühlen den Müll und essen alles, sogar Orangenschalen. Sie werden von einem Kind gefangen, das als Informant für den Falange-Ausbilder Antonio (mit Sicherheit die unheimlichste Figur der gesamten Saga) fungiert. Er lässt ihnen keinen Snack – er gibt ihn dem Informanten – und zwingt sie, sich gegenseitig zu verprügeln (mit der Drohung, dass er sie selbst verprügeln werde, wenn sie es nicht täten, und es würde noch viel schlimmer sein). So war das Spanien der 1950er Jahre.

Auf die Frage, was seine Comics den neuen Generationen, die sich zunehmend vom Franquismus entfremden – diesen November jährt sich der Todestag des Diktators zum 50. Mal – sagen können, antwortet Giménez: „Ich weiß es nicht. Vielleicht würde ich gerne wissen, wie ein kleiner Teil der jüngeren Geschichte unseres Landes aussah, wie wir armen Kinder in Francos Institutionen lebten. Ich möchte wissen, dass es eine schlimme Zeit war und dass wir kämpfen müssen, damit sich solche Situationen nicht wiederholen und der Faschismus nicht wieder in unser Leben eindringt. Die Demokratie ist trotz ihrer vielen Mängel etwas Schönes, und wir müssen dafür kämpfen.“

EL PAÍS